Il susseguirsi di sviluppi nel Maghreb Islamico ed in Medio Oriente all’indomani delle “Primavere arabe” sono stati caratterizzati da una lenta e dannosa destabilizzazione a danno delle popolazioni locali che da decenni sono state governate da regimi dittatoriali. Una destabilizzazione creata con l’illusione di una rinascita democratica progressivamente degenerata nell’utopia. Una conseguente instabilità politica a cui sussegue inevitabilmente un’implacabile condizione di ingiustizia sociale non sono, pertanto, altro che la più logica conseguenza di una minuziosa pianificazione attuata da sovrastrutture internazionali: l’inevitabile innescarsi di una moltitudine di tragedie umane a seguito di carestia, violenza, morte: un estenuante trittico che diventa il serbatoio di reclutamento ed il comune denominatore della diffusione di cellule jihadiste, con migliaia e migliaia di miliziani che si aggiungono di volta in volta e che hanno il solo scopo di trovare un vero mezzo di sussistenza. A distanza di anni, resta questo l’unico, reale ed agghiacciante bilancio delle “Primavere”.

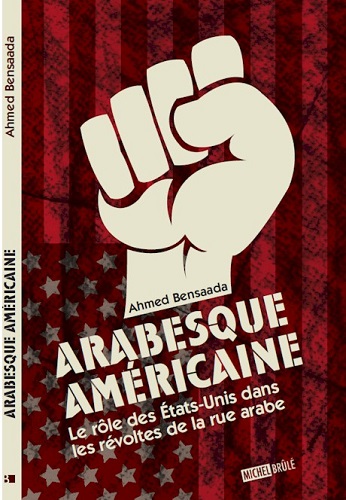

Memorabile è la documentata ricostruzione del ruolo degli Stati Uniti nelle “Primavere arabe” e delle loro conseguenze di questo diabolico piano geopolitico che l’accademico Ahmed Bensaada ci illustra in un’intervista, di seguito riportata integralmente, del 22 Gennaio 2016 curata da Nordine Azzouz per ilquotidiano algerino “Reporters” in occasione dell’uscita del suo saggio “Arabesque$” [consultabile al linkhttp://reporters.dz/index.php/grand-angle/ahmed-bensaada-universitaire-les-printemps-n-ont-genere-que-le-chaos-la-mort-la-haine-l-exil-et-la-desolation-dans-plusieurs-pays-arabes e tradotta in italiano dall’ “Osservatorio Internazionale per i Diritti” al link http://www.ossin.org/uno-sguardo-al-mondo/analisi/1910-la-fregatura-delle-primavere-arabe]: “Gli imponenti rivolgimenti che i benpensanti occidentali hanno precipitosamente ed erroneamente battezzato ‘primavera’ hanno provocato solo caos, morte, odio, esilio e desolazione in molti paesi arabi. Bisognerebbe forse chiedere ai cittadini dei paesi arabi ‘primaverizzati’ se la disastrosa situazione in cui si trovano attualmente possa definirsi primavera. In proposito, i numeri sono eloquenti. Uno studio recente ha dimostrato che questa funesta stagione ha provocato, in soli cinque anni, più di 1,4 milioni di vittime (morti e feriti), cui occorre aggiungere più di 14 milioni di rifugiati. La “primavera” è costata ai paesi arabi più di 833 miliardi di dollari, di cui 461 in perdite di infrastrutture distrutte e siti storici devastati. D’altra parte la regione MENA (Middle East and Noth Africa – Medio Oriente e Africa del Nord) ha perso più di 103 milioni di turisti, una vera calamità per l’economia. Nella prima edizione del mio libro ‘Arabesque américaine’ (aprile 2011), ho denunciato l’ingerenza straniera in queste rivolte, e anche il carattere non spontaneo di questi movimenti. Certamente, prima di questi avvenimenti, i paesi arabi erano in una vera situazione di decrepitezza: assenza di alternanza politica, forte disoccupazione, democrazia embrionaria, bassi livelli di vita, diritti fondamentali violati, assenza di libertà di espressione, corruzione a tutti i livelli, favoritismi, fuga dei cervelli, ecc. Tutto ciò rappresenta un ‘terreno fertile’ per la destabilizzazione. Nonostante, però, l’assoluta fondatezza delle rivendicazioni della piazza araba, ricerche approfondite hanno dimostrato che i giovani manifestanti e i cyber-attivisti arabi erano stati formati e finanziati da organizzazioni statunitensi specializzate nella ‘esportazione’ della democrazia, come USAID, NED, Freedom House o l’Open Society del miliardario George Soros. E tutto ciò, già molti anni prima che Mohamed Bouazizi si immolasse col fuoco. I manifestanti che hanno paralizzato le città arabe e che hanno sbullonato i vecchi autocrati arabi, seduti sulle loro poltrone di potere da decenni, rappresentano tuttavia una generazione piena di forza e di speranze. Una gioventù istruita, che ha dimestichezza con le tecniche della resistenza non violenta e i suoi slogan efficaci. Le stesse tecniche teorizzate dal filosofo statunitense Gene Sharp e messe in pratica dagli attivisti serbi di Otpor durante le rivoluzioni colorate. Le stesse tecniche insegnate ai giovani manifestanti arabi dai fondatori di Otpor, nel loro centro CANVAS (Center for Applied Non Violent Action and Strategies), realizzato apposta per la formazione di dissidenti in erba. Una gioventù ferrata nelle nuove tecnologie, i cui leader sono stati individuati, formati, messi in rete e sostenuti dai giganti statunitensi del Net, attraverso organizzazioni statunitensi come l’AYM (Alliance of Youth Movements). Ma, proprio come gli attivisti delle rivoluzioni colorate, i cyber-dissidenti arabi sono preparati solo per decapitare i regimi. Essi sono infatti – probabilmente a loro insaputa – “incaricati” di favorire il crollo della vetta della piramide del potere. Non sanno assolutamente che cosa fare dopo, quando gli autocrati sono stati scacciati e il potere diventa vacante. Non hanno alcuna attitudine politica per guidare la transizione democratica che dovrebbe seguire la rivoluzione. In un articolo sulle rivoluzioni colorate scritto nel 2007 dal giornalista Hernando Calvo Ospina ne Le Monde Diplomatique, si legge:’La distanza tra governanti e governati facilita il compito della NED e della sua rete di organizzazioni, che fabbricano migliaia di “dissidenti”, grazie ai dollari e alla pubblicità. Una volta ottenuto il cambiamento, la maggior parte di questi dissidenti, e delle loro organizzazioni, sparisce ingloriosamente dalla circolazione’. Quindi, quando il ruolo assegnato ai cyber-attivisti si esaurisce, sono le forze politiche già attive ad occupare il vuoto creato dalla dissoluzione del vecchio establishment. Nel caso della Tunisia e dell’Egitto, sono stati i movimenti islamisti ad approfittare in un primo tempo della situazione, evidentemente aiutati dai loro alleati, come gli Stati Uniti, alcuni paesi occidentali ed arabi, e dalla Turchia, che doveva fungere da modello. E’ evidente che questa ‘primavera’ non ha niente a che vedere con gli slogan coraggiosamente scanditi dai giovani cyber-attivisti nella piazze arabe e che la democrazia è solo uno specchio per le allodole. Infatti, come ci si può non porre delle serie domande su questa ‘primavera’, quando si veda che gli unici paesi arabi che hanno subito questa stagione sono delle repubbliche? E’ un caso che nessuna monarchia araba sia stata toccata da questo tsunami ìprimaverile’, come se questi paesi fossero dei santuari della democrazia, della libertà e dei diritti dell’uomo? L’unico tentativo di sollevazione anti-monarchica, quello del Bahrein, è stato represso con violenza, con la collaborazione militare del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG), il silenzio complice dei media mainstream e la connivenza dei politici, al contrario tanto loquaci quando simili vicende hanno riguardato repubbliche arabe. Questa ‘primavera’ ha di mira la destabilizzazione di alcuni paesi arabi ben individuati in un quadro geopolitico ben più vasto, certamente quello del ‘Grande Medio Oriente’. Questa dottrina prevede il rimodellamento delle frontiere di una regione geografica che ospita paesi arabi ed altri paesi vicini, cancellando quelle ereditate dagli accordi di Sykes-Picot. Benché lanciato sotto la guida del presidente G.W.Bush e dei suoi falchi neoconservatori, questa teoria si ispira ad un progetto del 1982 di Odeon Yinon, un alto funzionario del ministero degli affari esteri israeliano. Il ‘Piano Yinon’, come lo si chiama, aveva in origine come obiettivo la ‘dissoluzione di tutti gli Stati arabi esistenti e il rimodellamento della regione in piccole entità fragili, più malleabili e non in grado di scontrarsi con gli Israeliani’. E lo smembramento purtroppo è in corso.”

Sia nel manifestarsi delle “Primavere” che immediatamente dopo di esse, l’opinione pubblica internazionale si interrogava continuamente sulla compatibilità del modello democratico occidentale con il mondo arabo: un quesito che finiva troppo spesso a collimare erroneamente con un idealizzato e politicizzato scontro tra civiltà e religioni, ovvero il chiedersi continuamente se l’Islam sia davvero compatibile col modello di democrazia preso in considerazione dagli Occidentali. Così come si tende già dal 2011, anno di inizio delle “Primavere”, a non prendere in considerazione un ulteriore fattore fondamentale per valutare l’effettiva potenziale democratizzazione del Maghreb e del Medio Oriente: il fattore temporale. Come ci illustra il ricercatore Stefano M. Torelli in una sua pubblicazione per l’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, più noto con l’acronimi ISPI del 12 Febbraio 2016 [visionabile al linkhttp://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/commentary_torelli_11.02.2016.pdf], “[…] non ha senso interrogarsi sulla presunta compatibilità o meno di queste realtà (come di altre) con le pratiche democratiche, se non si chiariscono prima alcuni concetti fondamentali per questo tipo di analisi. Prima di tutto, occorre specificare cosa si intenda per ‘democrazia’ e attraverso quali processi evolutivi si possa arrivare a una forma di governo che possa essere definita tale. In secondo luogo, è bene riflettere sull’efficacia di sistemi che potrebbero essere a prima vista democratici, in contesti che presentano oggettive problematicità che vanno ben oltre la presenza o meno di istituzioni democratiche. Infine, nel voler ergersi a valutatori del grado o meno di democrazia che si è raggiunto – o che potenzialmente potrà essere raggiunto – in questi paesi, sarebbe bene considerare un altro fattore che, spesso viene tralasciato come se non fosse importante: il tempo. È possibile decretare il successo o il fallimento di un processo di democratizzazione dopo uno, due, cinque anni? O, piuttosto, occorre armarsi di pazienza e prendere coscienza del fatto che ogni analisi, in questo momento, può essere soltanto parziale?”

Sulla base di queste considerazioni necessarie per comprendere bene le dinamiche del processo di democratizzazione avvenuta o meno di tali Paesi, il Torelli individua ed analizza delle interessanti tendenze di instaurazione di democrazia nei paesi interessati dalle rivolte del 2011, precisando però che “di tali paesi, almeno tre – seppure con diverse dinamiche e a livelli diversi – versano oggi in una condizione di conflitto civile (se non regionale o internazionale): Libia, Yemen e Siria. Pertanto, rimangono solo due casi studio da analizzare, la Tunisia e l’Egitto. Si tratta di due realtà molto diverse tra loro e difficilmente paragonabili, ma sicuramente i processi scaturiti in questi due paesi dal 2011 ad oggi possono essere analizzati in chiave comparata. Prima di tutto occorre rispondere alla prima domanda: cosa si intende per democrazia? Se parliamo di democrazia procedurale, come definita dalla scienza della politica tradizionale, allora un sistema è democratico nella misura in cui siano rispettati e costituzionalizzati i principali diritti civili e politici, sia garantita la libertà di espressione e si svolgano libere e pluraliste elezioni. In questo senso, sicuramente la Tunisia che abbiamo di fronte nel 2016 può essere definita una democrazia e, per alcuni versi, l’Egitto che ha eletto Mohamed Morsi come Presidente nel 2012 poteva essere definito una democrazia in fase embrionale. Addirittura, persino la Libia è stata additata come un nuovo esempio di democrazia nel momento in cui i libici sono stati chiamati alle urne – più volte – per eleggere il nuovo parlamento e l’Assemblea costituente tra il 2012 e il 2014. Ma ciò che è accaduto dopo dimostra che un’elezione non fa una democrazia.”

Come ci ricorda Torelli, risulta pertanto necessario, ai fini della comprensione del processo di democratizzazione dei Paesi considerati, prendere in considerazione la definizione di “democrazia sostanziale”, “quella cioè in cui non solo sono presenti le caratteristiche di quella procedurale, ma in cui, come diceva Robert Dahl, si riscontri la capacità del governo di soddisfare le preferenze e le istanze dei propri cittadini, in maniera continuativa e all’interno di in un quadro di eguaglianza politica. E’ qui che vengono al pettine i nodi di sistemi ancora troppo giovani e fragili per poter essere definiti democratici. Ed è qui che arriva la seconda domanda: quanto è realmente effettiva una democrazia basata solo sulla legittimazione derivante dal voto? La Fratellanza Musulmana ha governato in Egitto tra il 2012 e il 2013 sostanzialmente senza tener conto delle istanze delle minoranze e in maniera esclusiva. In Tunisia, la cosiddetta trojka (composta dal partito islamico al-Nahda e i due partiti secolari Congresso per la Repubblica ed Ettakatol) che ha governato tra il 2011 e il 2014 è entrata in crisi per non aver saputo affrontare le cause principali del malcontento sociale, soprattutto delle giovani generazioni, vale a dire un mercato del lavoro non adeguato (che si traduce in uno dei più alti tassi di disoccupazione, giovanile e non, al mondo) e le enormi disparità tra le regioni costiere (più ricche) e quelle interne e dell’Ovest, che hanno creato nei decenni sacche di estrema povertà e radicalizzazione. Appare chiaro, dunque, che non basti la creazione di strutture vagamente democratiche, affinché si possa parlare di processi di democratizzazione di successo. Accade, infatti, che i governi democraticamente eletti non soddisfino le domande dei cittadini. Cosa succede a questo punto? È qui che interviene un altro fattore a determinare l’esito dei processi di transizione politica: l’esistenza (spesso la preesistenza) di istituzioni forti. Questo elemento contribuisce a cambiare la traiettoria dell’evoluzione politica di un paese, laddove si instauri una fase di cambiamento. La Libia è emblematica: uno Stato che era fondato di fatto non su un’istituzione, ma su una persona – Gheddafi – si è trovato nel caos nel momento in cui tale elemento è venuto meno e non vi erano altre istituzioni che potessero sostituirlo. In Egitto è sempre esistita una sola vera istituzione riconosciuta e legittimata nei decenni: l’esercito. Ed è su questa struttura che si è poggiato il paese di fronte al fallimento dell’esperienza di governo dei Fratelli Musulmani, con il risultato che l’Egitto è tornato ad avere un regime di tipo autoritario. La Tunisia ha storicamente avuto delle istituzioni informali rappresentate dai movimenti sindacali e dalle associazioni della società civile; istituzioni che, anche sotto Ben ‘Ali, avevano trovato il modo di convivere con il regime. E, nel momento di crisi della trojka, è su questa ‘istituzione’ che la Tunisia ha potuto contare: il dialogo nazionale che ha portato alla formazione di un governo tecnico e, successivamente, a nuove elezioni democratiche alla fine del 2014, è stato promosso dalle associazioni della società civile, che per questo hanno vinto il Nobel per la Pace.”

Se più volte è stato ribadito la necessità di una nuova rivolta sociale dopo il fallimento delle “Primavere arabe”e “se per democrazia intendiamo quel modello di stato in cui i governi soddisfino continuativamente le esigenze dei cittadini”, si può dunque parlare di democrazia compiuta in Tunisia? Decisamente no. Va però presa in considerazione un’ulteriore ed interessante precisazione di Torelli che ci porta a riflettere su quanto sia opportuno o meno parlare di “democrazia” o di “compatibilità” della democrazia con il mondo arabo: il ricercatore dell’ISPI focalizza l’attenzione sulla necessità di valutare le “capacità delle stesse strutture democratiche di agire per il bene della comunità”, individuando tre livelli che caretterizzano il processo di democratizzazione:

“Prima di tutto, occorre che vi sia una democrazia procedurale, con elezioni libere e libertà garantite; in una seconda fase vi è la creazione e la capacità di mantenimento di istituzioni solide che possano servire da sovrastruttura per l’avvio di un reale processo democratico; infine, vi è la fase della pianificazione e della messa in atto di politiche mirate a soddisfare le esigenze dei cittadini – di tutti i cittadini, comprese le minoranze, che pur vanno tutelate – e a risolvere le questioni più dirimenti per il benessere e il reale funzionamento del sistema politico e sociale. In questa speciale ‘graduatoria’, l’Egitto si è trovato per un anno nella condizione di aver visto avviato un processo di democratizzazione, ma le istituzioni politiche che ne sono scaturite sono state troppo deboli per reggere all’onda d’urto del ritorno dei militari. La Tunisia ha passato quella fase, avendo creato (più o meno) solide strutture istituzionali in grado di garantire l’avvio potenziale di un reale processo di democratizzazione, ma deve ancora affrontare la sfida delle risposte politiche da dare alla popolazione. Senza queste ultime, come si è visto nelle settimane scorse, il rischio è quello di avere sì istituzioni democratiche, ma di fatto malfunzionanti e inefficienti, con il conseguente ritorno in piazza di migliaia di giovani disillusi e la paura del ritorno a pratiche autoritarie. Nessun paese, infine, è arrivato a raggiungere il livello della democrazia compiuta, attraverso le cosiddette ‘buone pratiche’.”

E’ a questo punto che nella pubblicazione riportata quasi integralmente viene individuata l’importanza del già citato fattore tempo nel processo di democratizzazione di un’insieme di realtà, come l’Egitto e la Tunisia paragonate a quanto avvenuto negli altri Paesi colpiti dalle ricolte del 2011:

“Al di là dei processi alle intenzioni, come si può pretendere, dalla sponda Nord del Mediterraneo che pur ha impiegato decenni per giungere ai livelli di ‘civiltà politica’ che vanta oggi, che tutto si trasformi in meglio sulla sponda Sud, nel giro di pochi anni? Nell’additare il governo Morsi in Egitto come ‘fallimentare’, non si è avuta la bontà di attendere il naturale corso degli eventi, ma si è voluto stare a guardare chi, con frettolosa impazienza, lo ha rovesciato, in maniera preventiva. Al contrario, nel giudicare la Tunisia come l’unica storia di successo, non si è voluto vedere che vi erano – e vi sono – ancora delle ombre che non possono essere sottostimate. Senza parlare di come, allo stesso modo frettolosamente, si è temuto che il sogno democratico tunisino svanisse dopo gli attentati del Bardo e di Sousse, senza attendere che il paese rispondesse alla minaccia jihadista e la politica tentasse di riequilibrare la situazione. La democrazia non si esporta, non si compra, né si copia da altri modelli. La democrazia è il risultato di tentativi – alcuni a buon fine, altri meno, ma che pur servono per tarare le scelte politiche future – protratti per anni, soprattutto in contesti che non hanno mai sperimentato un reale clima di liberalizzazione politica. E, soprattutto, nei suoi momenti embrionali la democrazia può essere fragile e facilmente vulnerabile, al punto da creare quell’illusione del ‘si stava meglio prima’, che tanti danni ha prodotto dal Cairo a Tripoli, da Damasco a Sana‘a. È in questi momenti di vulnerabilità e parziale disillusione che vivono le società nelle fasi immediatamente successive all’avvio di una transizione politica, che si potrebbe intervenire dall’esterno per sostenere e incoraggiare quei cambiamenti attraverso i mezzi politici e diplomatici di cui il mondo occidentale (con l’Europa in prima fila) dispone. Del resto, soltanto 70 anni fa, neanche l’Europa avrebbe raggiunto la piena maturazione democratica senza il sostegno di un attore esterno. L’alternativa è stare a guardare e giudicare a posteriori, accettando anche i repentini cambi di direzione in senso autoritario, che nel Nord del Mediterraneo prendono spesso il nome di ‘stabilità’. Ma, a quel punto, non interroghiamoci più sulla possibilità o meno che in quella parte di mondo possa giungere la democrazia.”

Ha senso dunque interrogarsi su una democratizzazione successiva alle “Primavere arabe” senza considerare l’importanza del fattore tempo e basandosi esclusivamente sul concetto di “democrazia procedurale” e non “sostanziale”, quando è stato attuato l’ennesima, fallimentare “esportazione di democrazia” in tali paesi? Quanto le pianificazioni geopolitiche hanno inciso e continueranno ad incidere nel processo di democratizzazione di questi Paesi?